Technologischer Fortschritt prägt das Gesundheitswesen seit Jahrzehnten und nimmt auch in Zukunft eine zentrale Rolle ein. Neue Geräte und digitale Verfahren verändern bereits heute viele Behandlungsprozesse und führen zu einem grundlegenden Umdenken in Kliniken und Forschungseinrichtungen. Digitale Anwendungen erleichtern etwa die Dokumentation von Patientendaten, während die Medikamentenentwicklung zunehmend auf datenbasierte Erkenntnisse setzt. Dabei geht es nicht nur um Effizienz, sondern auch um eine deutliche Steigerung der Versorgungsqualität: Je präziser Diagnosen und Nachverfolgungen erfolgen, desto individueller und wirksamer lassen sich Therapien gestalten. Gleichzeitig wirft der technologische Wandel wichtige Fragen auf – etwa in Bezug auf Datensicherheit, ethische Standards und die nachhaltige Implementierung komplexer Systeme. Diese Themen werden bereits heute intensiv diskutiert und sind für zukünftige Entwicklungen entscheidend.

Veränderungen in Diagnostik und Therapiemethoden

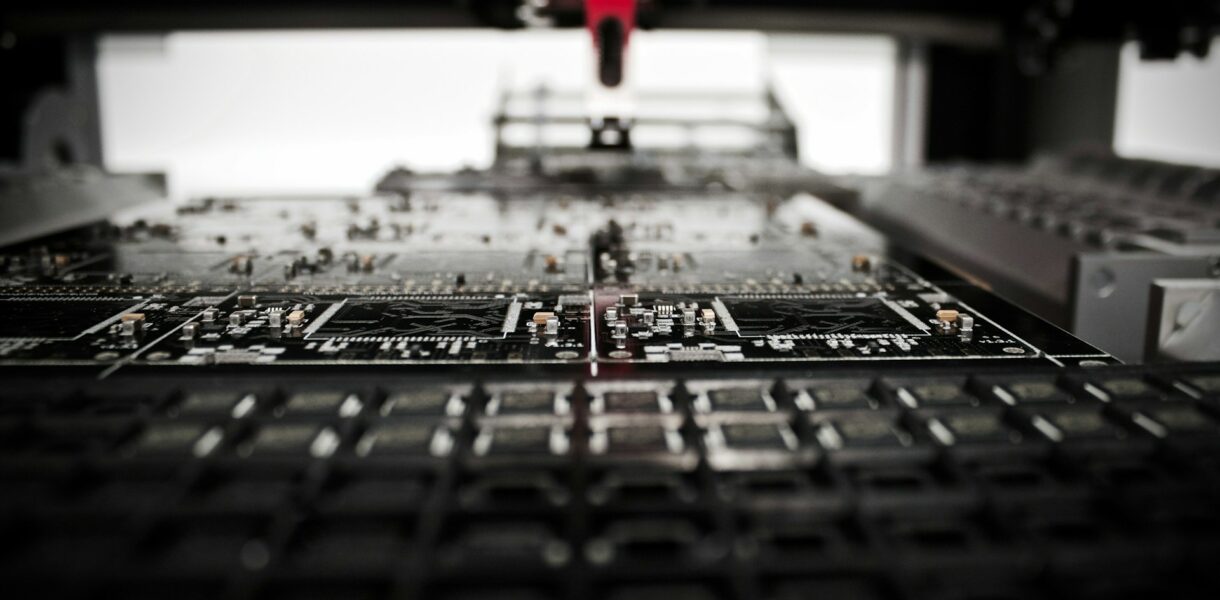

Moderne Analysetools und lernfähige Algorithmen ermöglichen es, medizinische Daten in bislang unerreichter Geschwindigkeit und Tiefe auszuwerten. Gerade bei Genomanalysen oder bildgebenden Verfahren sind enorme Rechenleistungen erforderlich – hier kommen leistungsstarke IT-Strukturen zum Einsatz. Ein Beispiel dafür sind VPS (Virtual Private Server), die es ermöglichen, Rechenressourcen flexibel, sicher und bedarfsgerecht bereitzustellen. Sie bieten die notwendige Infrastruktur, um große Datenmengen zu verarbeiten und individuelle Konfigurationen im medizinischen Datenmanagement umzusetzen. Auf dieser technologischen Grundlage entstehen hochpräzise Diagnoseverfahren: KI-gestützte Modelle können aus umfangreichen Patientenakten relevante Muster erkennen – ein Fortschritt, der insbesondere in der Onkologie zu neuen, vielversprechenden Ansätzen führt. Gleichzeitig fördern solche Systeme die internationale Zusammenarbeit, indem sie einen schnellen und sicheren Austausch von Forschungsergebnissen ermöglichen.

Telemedizinische Aspekte und deren Auswirkung

Die wachsende Digitalisierung ermöglicht ortsunabhängige Beratungen, Zweitmeinungen und sogar therapeutische Begleitung. In puncto Telemedizin bietet die Digitalisierung eine Fülle an Möglichkeiten, darunter Chatbots für Erstgespräche oder Video-Sprechstunden mit Fachpersonal. Diese neuen Kommunikationswege senken Barrieren, denn auch in ländlichen Regionen oder bei eingeschränkter Mobilität können Betroffene schneller Zugang zu Spezialisten finden. In vielen Gesundheitseinrichtungen werden derzeit Testphasen durchgeführt, um die Effektivität und Akzeptanz dieser Fernkonsultationen umfassend zu evaluieren. Besonders bei chronischen Beschwerden, die häufigen Kontakt erfordern, entfaltet Telemedizin eine ungeahnte Wirksamkeit und stellt zugleich das Abrechnungssystem sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen vor neue Herausforderungen.

Integration von Robotik und virtuellen Verfahren

Robotik und Virtual-Reality-Anwendungen haben das Potenzial, chirurgische Eingriffe präziser und sicherer zu gestalten. Selbst filigrane Operationsmethoden werden durch robotische Assistenzsysteme verfeinert. Auch sehr spezifische Behandlungsschwerpunkte, zum Beispiel beim Augenlicht, lassen sich weiterentwickeln. In dem Beitrag über „Unsere Augen – Ein Blick in ihre Funktionen und Besonderheiten“ werden anatomische Feinheiten erläutert, die bei mikrochirurgischen Eingriffen relevante Aspekte aufzeigen. Kombiniert mit virtuellen Trainingsszenarien lernen Chirurginnen und Chirurgen, komplexe Eingriffe in einer sicheren Umgebung zu proben. Diese Technik trägt dazu bei, die Fehlerquote zu minimieren und den Genesungsverlauf zu verbessern. Gleichzeitig sparen krankenhausinterne Entwicklungsprojekte Personalressourcen, indem intelligente Systeme Logistikabläufe unterstützen oder Hilfsmittel für Patienten verwalten. Ein nachhaltiger Verbesserungsprozess kann so dauerhaft in Gang gesetzt werden.

Herausforderungen der Datensicherheit

Parallel zum immensen Nutzen digitaler Technologien in der Gesundheitsversorgung wächst das Risiko unbefugter Zugriffe auf sensible Informationen. Datenlecks können nicht nur das Vertrauen der Bevölkerung erschüttern, sondern auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Eine solide IT-Sicherheitsstrategie muss mehrere Ebenen umfassen und idealerweise die folgenden Faktoren berücksichtigen:

•Verschlüsselung aller relevanten Kommunikationskanäle

•Regelmäßige Sicherheitsupdates für Software und Server

•Detailschulungen für medizinisches Fachpersonal im Umgang mit digitalen Systemen

•Stetige Risikoanalysen mit Simulationen möglicher Angriffsszenarien

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft die Frage, wie Patientendaten verwaltet werden. Eine Kombination aus dezentralem Speichern und strengen Authentifizierungsmetoden bietet sich an, um einerseits den Rettern im Notfall schnellstmöglich wichtige Infos zugänglich zu machen, andererseits aber das Missbrauchsrisiko zu minimieren. Die Entwicklung robuster Protokolle ist deshalb ein fortwährender Prozess, der fortlaufend an neue Erkenntnisse ausgerichtet werden muss.

Chancen durch Vernetzung und Kollaboration

Im Gesundheitswesen können Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen, Medizintechnik-Herstellern und Softwareentwicklern besonders zielführend sein. Interdisziplinäre Teams erarbeiten beispielsweise Schnittstellen, bei denen Wearables, Krankenhausinformationssysteme und wissenschaftliche Datenbanken miteinander interagieren. Über digitale Plattformen werden Laborergebnisse, Röntgenbilder oder Therapiewechsel verschlüsselt bereitgestellt, sodass unterschiedliche Spezialgebiete abgestimmte Entscheidungen treffen können. Auf diese Weise entsteht ein vernetztes Ökosystem, das folgende Vorteile bietet:

- Beschleunigte Behandlungsabläufe durch automatisierte Prozesse

- Verbessertes Qualitätsmanagement, da Abweichungen frühzeitig erkannt werden

- Effizientere Ressourcenplanung, um Engpässe zu vermeiden

- Stärkere Personalisierung der Therapien durch evidenzbasierte Methoden

Hinzu kommt, dass Forschungsergebnisse schneller in Anwendungen überführt werden können, wenn Medizinerinnen und Mediziner gemeinsam mit IT-Fachleuten an einem Strang ziehen. Oft begleiten Pilotstudien den Prozess, um sicherzustellen, dass gewünschte Effekte in der Patientenversorgung tatsächlich eintreten. Dieser Weg der Kollaboration fördert nicht zuletzt kreative Ideen, die sich enorm positiv auf die Lebensqualität vieler Menschen auswirken können.

Schlussfolgerungen und Ausblick

Zukünftig wird Technologie die Gesundheitsversorgung in einer Weise prägen, die heute stellenweise noch visionär anmutet. Ob personalisierte Medizin, die mithilfe von Genanalysen maßgeschneiderte Therapien entwirft, oder autonome Roboter, die verblüffende Präzisionsleistungen erbringen – das Potenzial bleibt riesig. Allerdings geht damit die Verpflichtung einher, ethische Richtlinien und Datenschutzstandards konsequent weiterzuentwickeln. Nur auf dieser soliden Grundlage wächst gesellschaftliches Vertrauen in digitale Lösungen. Zudem zeigt sich, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit, evidenzbasierte Forschung und eine nachhaltige Infrastrukturbildung entscheidend sind, um Innovationen dauerhaft zu etablieren. Ein wohlüberlegtes Zusammenspiel aller Akteure sowie die Bereitschaft, aus Erfahrungen zu lernen, können das Gesundheitswesen in Richtung einer vernetzten und fortschrittlichen Zukunft lenken. Schleichend, aber unaufhaltsam, expandieren Technologien in medizinischen Bereichen – ein Prozess, dessen Möglichkeiten und Herausforderungen kontinuierlich neu justiert werden müssen, um Humanität und Effizienz in Balance zu halten.